Vorgeschichte

Die Mumifizierung

Vorgeschichte

Ägypten etwa 4000 v. Chr. - ein Land, dessen Grenze zwischen Leben und Tod überall sichtbar und allgegenwärtig ist: Nur ein schmaler Streifen immergrünen Fruchtlandes, begünstigt durch einen Fluss bedeutet Leben; umringt von nichts als todbringender Wüste - Einzigartig in der Welt!

Schon damals haben die Menschen ein besonders Phänomen beobachtet: Die Körper der Toten, die sie im heißen Wüstensand vergruben, verwesten nicht. Der Sand entzog dem Körper auf natürliche Art und Weise die Feuchtigkeit und verhinderte so die Zersetzung durch Bakterien. Noch nach Jahrzehnten zeigten sie sich so gut wie unversehrt. Zunächst konnten sich die Menschen dieses Phänomen nicht erklären, denn sobald der Körper aus der Wüste genommen wurde, verschlechterte sich sein Zustand zusehends und er zerfiel. Um dies zu Verhindern, fingen die Ägypter an zu experimentieren und entwickelten die Kunst der Mumifizierung.

All das für ein Ziel: Den Körper für die Ewigkeit zu erhalten, damit der Seele im Jenseits ein ewig haltbarer Körper zur Verfügung stand. Nur so konnte sich der Ba (ähnlich Geist oder Seele) mit dem Körper wieder vereinen und ewig weiter leben. Mit der Zeit wurde die Technik der Einbalsamierung immer wieder verfeinert.

2500 Jahre alte Anleitung zur Mumifizierung von »Herodot«

Die Mumifizierer gingen üblicherweise wie folgt vor: Am Anfang stand die gründliche Waschung des Leichnams. Danach wurden die Harze und wertvollen Öle vorbereitet.

Der Zerfallsprozess beginnt zuerst bei den Organen und dem Gehirn. Wenn sich das Gehirn zersetzt bleibt nur eine dunkelbraune schwammartige Masse im Schädel zurück, welche man durch die Nasenlöcher mit Hilfe eines Metallhakens entfernte. Anschließend goss man heißes Salböl - eine Mischung aus Harz und Bienenwachs - in den Schädel, auf dass es sich dort verfestigte.

Als nächstes schnitt man die Bauchdecke auf und entnahm Lunge, Leber, Magen und Darm. Hier war Eile geboten, denn aufgrund des hohen Wassergehalts zersetzen sich die inneren Organe besonders schnell. Nach dem Trocknen wusch man sie sorgfältig und salbte sie mit Öl und Harz. Anschließend wickelte man sie in Leinentücher und legte sie einzeln in einen der vier Kanopenkrüge, die mit schutzbringenden Anrufungen der »4 Horussöhne«, den Kanopengöttern, versehen waren. Da das Herz als Sitz der Weisheit und des Gewissens (der Seele) galt, beließ man es an Ort und Stelle - ebenso die Nieren, deren Funktion den Ägyptern unbekannt war.

Als nächstes wurde der gereinigte Leichnam in Natron eingebettet. Es entzog dem Körper die Flüssigkeit. Das Salz musste immer wieder gewechselt werden, bis die Mumie nach etwa 40 Tagen vollkommen ausgetrocknet war. Dann wurde sie mit den »sieben heiligen Ölen« eingerieben, deren Salbung mit magischen Zaubersprüchen begleitet wurde. Durch das Öl blieb der Körper einigermaßen flexibel und geschmeidig. Die ganze Prozedur zog sich über 70 Tage hinweg. Danach entfernte man das Natron, wusch den Leichnam und rieb (salbte) ihn wieder mit kostbaren Ölen ein. Erst dann wurde die Mumie in Leinenbinden gewickelt.

Den durchschnittlichen Ägypter kostete die Mumifizierung zwei Monatseinkommen - zwei weitere für die Totenmaske. Später kam als Grabbeigabe noch Totenbuch, Uschebtis, Kanopenkrüge, verschiedene Glücksbringer und Schutzamulette hinzu, was den einfachen Ägypter an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten brachte.

Für die Bandagen verwendete man Leinen, das in verschieden breite Streifen geschnitten wurde. Man benutzte dafür aber auch - je nach Ansehen und Geldbeutel - Textilien wie Kleider oder Bettlaken. Die ganze Prozedur dauerte bis zu 2 Wochen und erforderte eine Unmenge an Material: Je nach Bezahlung war eine Mumie in gut 800 Meter Bandagen eingewickelt. Das Ergebnis war jedoch seinen Preis - oder besser gesagt - jeden Preis wert. Man wollte schließlich einen vollständigen und unversehrten Körper mit ins Jenseits nehmen.

Bei den Herrschern (Pharaonen, Königinnen und Hohepriestern) wurden nur die besten Balsamierer eingesetzt. Die Arme wurden behutsam über der Brunst verschränkt und jeder Finger und Zeh einzeln sorgfältig eingewickelt. Der restliche Leichnam wurde in gut 10 cm dicke Schichten gehüllt und immer wieder mit in Harz getauchten Binden verfestigt. Zwischen die einzelnen Schichten steckte man an bestimmten Stellen Glücksbringer und Amulette. Bei Tut-Ench-Amun allein fand man über 140 Stück - die meisten davon aus purem Gold! Viele waren Abbilder der Götter, andere wiederum Symbole für Kraft, Leben und die Ewigkeit. Aber die größte Bedeutung hatte der Skarabäus, den man über das Herz legte. Er verkörpert die Wiedergeburt und ein (auf der Bauchseite) eingravierter Spruch sollte sicherstellen, dass das Herz seinen Träger beim Totengericht nicht im Stich ließ. Die Bedeutung des Herzens im »Totengericht des Osiris« wird im »Totenbuch« ausführlich beschrieben.

Doch die Einbalsamierung war nur der erste Schritt in die Ewigkeit:

Die Bestattungszeremonie begann im Haus des Verstorbenen, wo sich der Trauerzug formierte. Für das letzte Geleit wurden professionelle Klageweiber angeheuert, die den ganzen Weg über klagten, weinten und schluchzten. Dem Sarg folgten Diener, die die Grabausstattung trugen. Wohlhabende Verstorbene wurden mit einer »Totenbarke« über den Nil gefahren und an Land auf einem Schlitten zur letzten Ruhestätte gebracht. Manchmal wurde dem Leichnam eine mehrere Meter lange Papyrusrolle - das Totenbuch - zwischen die Hände gelegt oder mit in den Sarg gegeben. So manch hoher Würdenträger oder König nahm auch sein geliebtes mumifiziertes Haustier mit ins Grab.

Ritual der Mundöffnung - Reaktivierung der Sinne

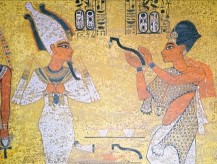

Durch die Zeremonie der Mundöffnung sollte dem Verstorbenen die Lebenskraft und der volle Gebrauch seiner Sinnesorgane wiedergegeben werden. Mit magischem Ritualinstrument - dem sogenannten "Dechsel" - wurden Augen, Ohren, Nase und Mund der Mumie berührt, auf das der Verstorbene im Jenseits diese Sinne wieder gebrauchen und sehen, hören, riechen und schmecken könne. Begleitet wurde die Zeremonie durch rituelle Handlungen sowie Beschwörungsformeln des Vorlesepriesters. Den Sarkophag mit der Mumie und die persönlichen Gegenstände des Verstorbenen trug man nun ins Grab. Das »Bild« aus der Grabkammer Tut-Anch-Amuns zeigt »Eje« mit einem Dechsel (rechts) neben dem Gott »Osiris« (links).

Durch die Zeremonie der Mundöffnung sollte dem Verstorbenen die Lebenskraft und der volle Gebrauch seiner Sinnesorgane wiedergegeben werden. Mit magischem Ritualinstrument - dem sogenannten "Dechsel" - wurden Augen, Ohren, Nase und Mund der Mumie berührt, auf das der Verstorbene im Jenseits diese Sinne wieder gebrauchen und sehen, hören, riechen und schmecken könne. Begleitet wurde die Zeremonie durch rituelle Handlungen sowie Beschwörungsformeln des Vorlesepriesters. Den Sarkophag mit der Mumie und die persönlichen Gegenstände des Verstorbenen trug man nun ins Grab. Das »Bild« aus der Grabkammer Tut-Anch-Amuns zeigt »Eje« mit einem Dechsel (rechts) neben dem Gott »Osiris« (links).

Tod eines Pharao

Die Mundöffnung war die erste Aufgabe, die der neue König bzw. Kronprinz zu erfüllen hatte. Danach wurde der alte Herrscher zu Grabe getragen, welches man anschließend verschloss und versiegelte. Nun sollte er im Jenseits unsterblich werden und als Gott unter Göttern weilen. Der neue Pharao konnte nun offiziell sein Erbe antreten.

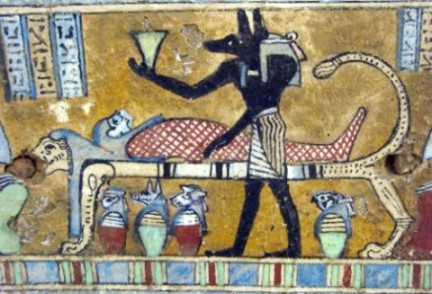

(Tempelmalerei: Anubis mumifiziert einen Leichnam)

Was war den Ägyptern wichtiger: Das Diesseits oder das Jenseits? Leben oder Sterben?

Das alles Leben immer wiederkehrt, haben die Ägypter aus der Beobachtung der Natur gelernt. Wenn die Sonne jeden Tag wieder aufgeht, wenn die Nilflut jedes Jahr wiederkehrt, wenn aus der Erde immer wieder Getreide sprießt, dann muss auch die Auferstehung des Menschen nach dem Tode möglich sein. In diesem Glauben entstanden die gewaltigsten Bauwerke der Antike - gewidmet dem Jenseits und dem Leben nach dem Tode.

Grundsätzlich aber liebten die Ägypter ihr Dasein am Nil, denn für sie war ihr Land ein Paradies auf Erden. Sollte es jedoch soweit kommen das Zeitliche zu segnen, hatten sie wenig Angst vor dem Tod. Ihrem Glauben nach, würden sie wieder auferstehen und im Jenseits der Sechet-Iaru (im lichten fruchtbaren Feld) glücklich und sorgenfrei weiterleben.